-

2024.06.13

書籍

偽りの日本史

歴史を学ぶということは現在の生活や生き方を学ぶということである。「すべての学問、科学、文化は人間の実生活と遊離したとき、 時代の発展に逆行する反動物に転嫁する」というのは正しい論理である。 日本民族はどこから来たのか。誤った歴史認識はないのか。考察の手立てとなる著者渾身の歴史研究の集大成。

三橋辰雄 著

定価 1200円

-

2024.06.13

書籍

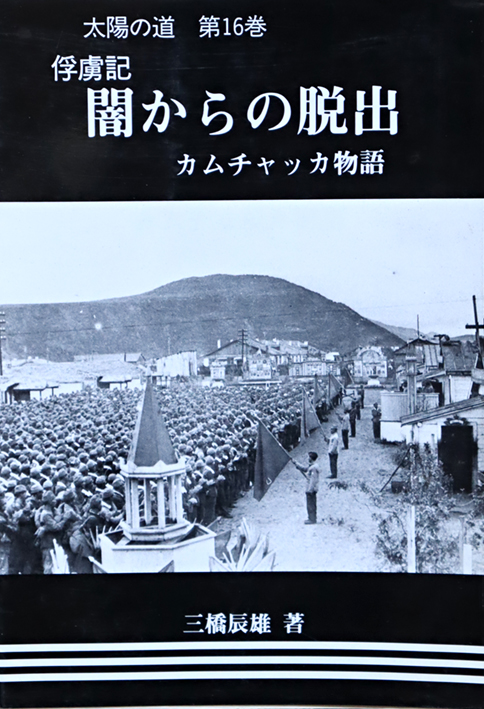

俘虜記 闇からの脱出 カムチャッカ物語

3年8ヶ月のカムチャッカ抑留という闇の中には“生きて日本に帰って劇場をつくる”という希望があった。 だが帰って来た日本もまた巨大な暗闇であった。

「“戦争への道”はまっこと闇への道であり、苦しい戦いだが私は “平和への道”をこの闇の中に切り開いていくつもりである。それは親が子へ、子が孫へと続く“太陽の道”である」(まえがきより)

三橋辰雄 著

定価 2000円

-

2024.06.12

日本新聞

4573号 難民申請中の強制送還認める改悪入管法施行

4573号1面記事

難民申請中の強制送還認める改悪入管法施行

ウィシュマさん虐待死事件当時より更にひどい悪法。難民申請3回目以降の人は強制送還可能に。難民を受け入れない日本の制度が問題

「改正入管法」が10日、施行された。

入管法を巡ってはさまざまな問題があった。入管法は、日本への入国や出国の管理、在留資格や不法滞在、難民の認定手続きなどに関して決められた法律である。

2019年の入管法改定は、日本の人手不足を補うために、外国人受け入れ政策を見直し・拡大した。そのために新しい在留資格「特定技能」が創設された。一定の専門性・技能がある外国人を即戦力として受け入れることを可能にする、と言われたが、実際は単純労働を含む幅広い業務が可能になった。また、技能実習から特定技能への移行が可能となった。技能実習生は最長5年しか日本に在留できなかったが、特定技能に移行することで、引き続き働くことが可能になった。

それもこれも日本の労働力不足を補うためである。外国人労働者がいなければ日本は回らない、外国人労働者に助けられている。それなら、外国人労働者が安心して働けるような制度にすべきである。

2021年にも「入管法改正案」が国会に提出されたが、批判の声が強く、取り下げとなった。

2021年3月6日、名古屋入管に収監中のスリランカ人女性ウィシュマさんが死亡した。体調不良を訴え続けていたのに、入管側は適切な処置もせず放置した。この事件によって、入管による収監者への扱いが問題視された。

その直後の法案提出で、収監者への取り扱いや難民認定制度の改正が取り上げられているかと思いきや、それと真逆であったために、取り下げとなったのである。

「改正入管法」の

何が問題なのか

10日に施行された「改正入管法」は、2021年に取り下げになった「改正案」がほとんどそのまま引き継がれている。

最大の問題点は、3回目の難民申請以降は「難民認定すべき相当の理由」を示さなければ送還するという点だ。「相当の理由」は紛争などの本国の情勢に変化があったなどが挙げられるというが、それ以前から身の危険を感じて国を逃れてきた人はどうなるのか。変化がなくとも送還によって命の危険にさらされる可能性があるのだ。

日本は難民条約に加入している。それなのに、難民受け入れは極端に少ない。2022年の難民認定率は、イギリス68.6%、カナダ59.2%、アメリカ45.7%に対して、日本はわずか2.0%202人にとどまっている。

本来、難民に認定されて当然の人が認められないため、何度も何度も申請せざるを得ない。それを、3回目の申請以降は強制送還する、これはとんでもないことである。

他にも問題は多い。

入管が認めた「監理人」(親族や支援者)の下で生活できるようにする。一見いいようだが、3カ月ごとに、入管施設への収容継続の必要性を判断する、という条件が付けられている。「監理人」にも責任がかかり、「監理人」の負担も大きい。

更に、送還に必要な旅券の申請を命じられて拒否したり、送還の飛行機内で暴れたりした場合の刑事罰を新設。送還が命に関わる場合、命がけで拒否するのは当然のことである。有無を言わせず罪人にして送還する、これが難民条約に加入した国のやることなのか。

小泉法相は「改正入管法」について、「保護すべき者を確実に保護し、ルールに違反した者は厳正に対処する。日本人と外国人が尊重し合うバランスのとれた共生社会の基盤をつくるという考え方によって成り立っている」と持ち上げている。

外国人を安価な労働力として酷使し、「いつでも強制送還できる」と脅す。どこがバランスのとれた共生社会なのか。

日本社会にとって、外国人労働者はなくてはならないパートナーである。共に安心して働ける法制度を作ることが、今求められているのである。 (沢)

-

2024.06.12

書籍

心をつなぐ子ら ―友だちがいて ぼくがいてー

北国の子どもたちと生きる心温まる学級づくり

子どもの変革は教師の変革から。「やってもできない子にはやさしく」。教師自身が開放されないと子どもの心も開放することはできない、と日々奮闘する女教師たちの感動の実践記録。

三橋京子・木村弘子・竹林由美共著

定価1143円+税

News

お知らせ